大原達朗– Author –

一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会代表理事・アルテパートナーズ株式会社代表取締役として、M&Aを手掛ける公認会計士です。

BBT大学、法政大学院イノベーションマネジメント科の教員も兼任しております。

大企業だけではなく中小企業にとっても、ユーザーフレンドリーな会計業界を、世界中に広めることが目標です。

M&Aの悩み(会社や事業を売りたい/会社や事業を買いたい/小規模M&A投資を検討している)があれば、お気軽にお問い合わせください。

運営サイト:

経営者のための実践ファイナンス

【現職】

一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会代表理事

アルテ監査法人代表社員

アルテパートナーズ株式会社代表取締役

日本マニュファクチャリングサービス株式会社監査役

法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科兼任講師

ビジネス・ブレークスルー大学大学院准教授

ビジネス・ブレークスルー大学准教授

PT. SAKURA MITRA PERDANA Director

【職歴】

1998年10月 青山監査法人プライスウオーターハウス入所

2004年1月 大原公認会計士事務所開設

2004年6月 株式会社さくらや 監査役

2006年1月 株式会社ライトワークス リスクコンサルティング部ディレクター

2007年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院講師

2008年4月 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科兼任講師(現任)

2008年4月 アルテ公認会計士共同事務所開設 代表パートナー

2008年6月 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 監査役(現任)

2009年4月 アルテパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

2010年7月 アルテ監査法人設立代表社員(現任)

2010年8月 日本M&Aアドバイザー協会 理事

2014年10月 日本M&Aアドバイザー協会 代表理事(現任)

2016年4月 ビジネス・ブレークスルー大学准教授(現任)

【所属団体】

日本公認会計士協会、一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会(JMAA)、日本税理士会、日本CFO協会

【資格】

公認会計士、税理士、 JMAA認定M&Aアドバイザー (CMA)

【その他】

ビジネス・ブレークスルー大学大学院MBA/経営管理修士(専門職) 日本CFO協会主任研究員(2006年)

-

製薬会社が企業買収によって巨大になろうとする2つの理由

製薬大手の英・アストラゼネカが、こちらも日本の製薬大手である第一三共に買収提案をしていると報道されています。世界のメガファーマ(巨大製薬企業)は今、M&Aによりどんどん巨大化しています。なぜ彼らはあくまでも会社の巨大化を目指すのでしょうか?そこには2つの理由があります。 -

富士フイルムに学ぶ〜良い企業買収を実行したい時に行う情報発信の作法

M&A業界は情報がクローズドです。従って、シナジーが見込める企業の買収を検討しているなら、自社がどれくらいの金額で、どんな企業の買収を希望しているか、積極的に情報発信する必要があります。直近では、富士フイルムによる5,000億円規模ののM&A計画発表がその好例です。中小企業はこれにならって、どんなふうに情報発信すれば良いのでしょうか? -

街のでんきやさん「パナソニックの店」の後継者探しが難しい理由とは?

パナソニックが担当者を1,000人配置し、街の電器屋さんである「パナソニックショップ」の後継者探しを支援し始めると報道されています。パナソニックショップの多くは「社長=株主=会社」という状態で成り立っており、規模も小さいため事業承継も難易度が高く、独力で進めるのが難しいという判断があったものと思われます。詳細を解説します。 -

大塚家具は今、本当に会社としてヤバイのか?数字が伝える新たな対策点

8月初旬に家具販売大手・大塚家具は、2017年12月期業績が本業の儲けを示す営業損益ベースで、44億円弱の赤字見込みであることを発表しました。一部ではキャッシュの短期間による减少を踏まえ、「大塚家具がヤバいのでは?」と言われてますが、実際のところはどうなのでしょうか?数字を見ながら冷静に考えてみましょう。 -

ツルハHDがドラッグストア業界の首位へ〜業界再編の余波は調剤薬局業界へ

ドラッグストアをチェーン展開するツルハHDが、静岡県で78店舗のドラッグストアを運営する杏林堂を買収し、ドラッグストア業界で売上高首位に立ちました。M&Aによるドラッグストア業界の寡占化が進むと、それに伴い調剤薬局業界にも再編の余波が迫ります。調剤薬局業界は未だ過当競争が続いているからです。 -

非上場の会社から株式譲渡を受ける時は何%の株を取得するのが理想?

非上場会社の株式譲渡を行う際に、買い手企業は何%の議決権を取るのが望ましいのでしょうか?確かに、株式の過半数を保有する株主には支配権が生まれ、3分の1超を保有すれば拒否権が生まれます。ところが、1株でも他者が株を保有するとコストと手間が発生します。株主の数が少ない非上場会社の株式を取得するなら、保有比率は100%を目指すのが理想です。 -

雪国まいたけの株を神明が取得!なぜ米問屋がきのこ製造業に参入するの?

日本初の舞茸人工栽培に成功して一気にきのこマーケットの大手となった雪国まいたけ。同社は不正会計により一旦上場廃止となり、再生ファンドとして知られるベインキャピタルの傘下につきました。ところが7月21日にベインキャピタルはお米問屋の神明に49%の株を譲渡したことを発表します。なぜ米問屋がきのこ業に参入するのでしょうか? -

シティバンクが韓国の支店を75%閉鎖〜自国有利のビジネス政策がもたらす悪循環

シティバンクが韓国内で運営する支店を75%閉鎖すると報道されています。韓国勢との激しい競争、強力な労働組合との摩擦、規制当局による不利な扱いの三重苦による、事実上の撤退と見て良いでしょう。しかし、他国の出来事をあざ笑う余裕は日本にありません。日本でも全く同じ状況が金融業界で起きているからです。 -

ココイチの業績改善〜親会社ハウス食品の優れた企業買収後の対応が功を奏する

ハウス食品が2015年に子会社化したココイチの純利益が改善していると報じられています。行政気改善には、ハウス食品が手がけていた海外レストラン事業を、運営ノウハウを持つココイチに任せたことが大きく関係しています。同時にハウス食品は、ココイチの海外展開を活用し本業の販路も広げようとしています。企業買収のシナジー効果が見られる好事例と言えるでしょう。 -

J・クルーニーがテキーラ販売会社を1,000億で売却〜成功を支えた1つの要因

ジョージ・クルニーが、テキーラ販売会社「カーサミーゴス」を1,000億円で売却することが報道されました。一般的なアルコールブランドは、長期的な消費者との信頼関係構築により、徐々に形成されていくのが一般的です。対して、同社は設立からわずか4年でトップブランドとなることに成功しました。これを支えたものとは何なのか考えてみましょう。 -

米ゼネラル・エレクトリックの歴代社長が就任後すぐに取り掛かる仕事とは?

米ゼネラル・エレクトリック社のジェフ・イメルトCEOが今年の7月に退任し、55歳のジョン・フラナリー氏がCEOに就任することが決まっています。さて、GEの歴代トップは、社長就任後すぐに着手し始める仕事があります。それは、次のトップ探しです。世界的なコングロマリットとして優秀な人材が集まりやすいGEですら、トップ探しは至難の業ということが理解できます。 -

会長や社長が「相談役」や「顧問」に残る大きな理由〜武田薬品の場合

企業の会長や社長が退任後に、会社をいきなり辞めず、「相談役」「顧問」として残るケースがあります。事業判断に関与しておらず、相談役としてアドバイスを求める機会も少なくなるのに、なぜ企業は彼らに一定の期間、役職を与えるのでしょうか?直近、武田薬品で行われた人事考課を例にあげ、その主な理由をご説明します。 -

事業売却に失敗する経営者の多くがやらかしている決定的な失敗

事業売却の売り手側に共通した気持ち、それは「1円でも高く事業を売却したい」というものです。この時、少しでも良い相手へ売却しようと思うと、どうしても事業の良いところだけを見せて、悪いところを包み隠したい誘惑に駆られガチになります。誘惑に負けた後になって発覚した誤った情報や隠蔽された事実は致命傷。取引自体が消滅するのがオチとなります。 -

天下の三井不動産でも…子会社で粉飾決算が頻発しやすい3つの理由

先週の17日(水)に、大手不動産会社・三井不動産の子会社である三井不動産リフォームが、過去2年間で営業利益を約10億円水増ししていたことがわかりました。東芝の例をはじめとして、子会社で粉飾決算が起きやすいのはなぜなのか、3つの理由を提示します。子会社の社長にふさわしい人物が現れぬなら、子会社はむやみに増やさないことが賢明です。 -

日本マクドナルドを米マクドナルドが売却しなかったのはなぜか?

4月末に米マクドナルドが日本マクドナルドの売却を見送ったことが報道されました。米マクドナルドのケビン・オザンCEOは、日本マクドナルドの好調を表向きの理由としますが、一方では売却検討先の商社・ファンドとの交渉が難航したことが主要因と見られています。なぜ、米マクドナルドは日本マクドナルドを売却できなかったのか?その理由を解説いたします。 -

M&Aの相談に行くなら銀行が最強なワケ〜それでも駄目なら…

M&Aを検討しているのにアドバイザーがいないなら、まずは銀行に相談してみるのはいかがでしょうか?彼らは、取引先の中から貴方のマッチング先を探してくれますし、融資の交渉にも乗ってくれ、更にはファイナンスのアドバイスも行ってくれるからです。銀行にM&Aアドバイザーとして付いてもらうメリットと注意点をご紹介いたします。 -

東芝が監査法人を変更か?大手監査法人の思惑と東芝が置かれた立ち位置

東芝が現監査法人であるPwCあらたとの間で、会計処理について合意を得られないため、後任監査人として太陽監査法人を検討していると報道されています。大手の監査法人が匙を投げた中で、準大手規模の太陽が膨大な工数の監査をやりきれるとは到底考えられません。東芝にとって6月末までに決算を出すには厳しい状況にあり、上場維持か廃止かの岐路に立たされています。 -

社長が会長になる理由ってなに?躍進するメルカリの事例を考察してみた

フリマアプリで累計4,000万ダウンロードを超えるメルカリが、社長交代を行うことを発表しました。通常、中小企業で社長が会長になる場合、社長が会長となることによる世代交代が目的だったり、役員退職金を支払うことによる節税の実行が目的ですが、今回の社長交代には少し違った目的がありそうです。解説致します。 -

高値で会社や事業を買ってもらえる標準化された会社が持つ6つの特徴

会社、または事業の一部を売却したいなら、なるべく高い値段で買い手にこれを売却したいと考えるのが普通です。これを可能にするためには、会社または事業が「標準化」されていると買い手に納得してもらう必要があります。そこで本稿は、会社の売却を検討する社長向けに、標準化された会社に共通する6つの特徴をご紹介したいと思います。 -

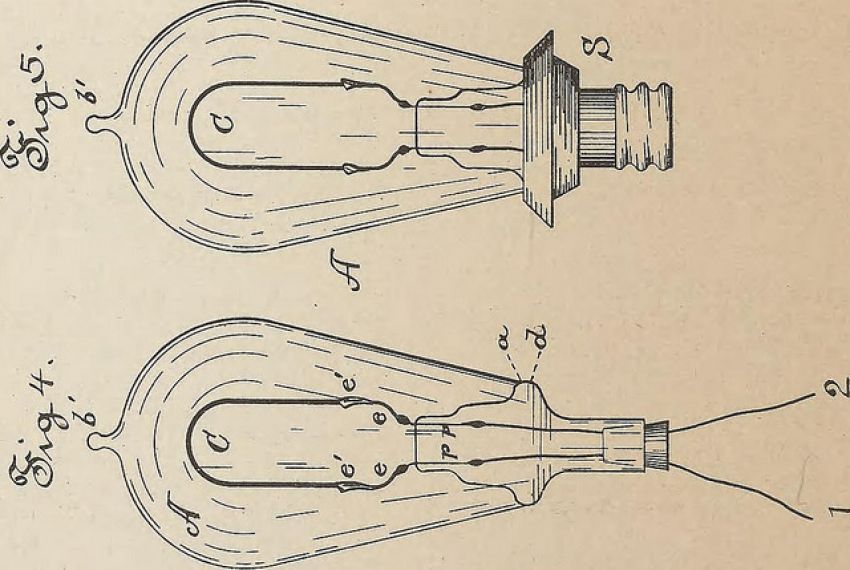

創業者エジソンの照明事業を売却対象とするゼネラル・エレクトリックの凄さ

創業時に始めた事業や伝統のある事業を捨て去ることは、事業を継続してきた経営者にとって忍び難いものがあります。この点でお手本となるのがゼネラル・エレクトリック社です。彼らは事業の選択と集中において、創業者エジソン以来130年以上続く、決して小さくは無い照明事業を売却しようとしています。