みなさんこんにちは 組織活性化プロデューサーの南本です。

今回は、あらゆる業界がショールーム化戦略に向かうというテーマについて解説します。

「売らない店舗」が増えている理由

①消費者が店舗に来て物を買わなくなった

日経新聞に「売らない店舗が続々出ている」という記事が載っていました。

なぜ小売業が店頭で売らないのかというと、1つには、消費者が店舗に来て物を買わなくなったということが挙げられます。

消費者が店舗ではもう購入しないということです。

②購買はネット通販

他店舗で商品の説明を従業員から受けたり、現物の大きさや色、機能などちょっと外観を見て、実際に買うのはネットです。

今、消費者はそういう購買行動をとっているのではないでしょうか。

③商品説明は口コミで判断

この商品を買ったけど、ちょっとこの点が物足りないとか、この商品はとても使いやすくて、こういうときにはピッタリといったような口コミがいっぱい並んでいます。

この口コミを10件、20件読んだら、自分の使い方に合っているか、合っていないかというのがだいたいわかります。

サクラもいるかもしれませんが、口コミを見て、最終的に購買を決定するのが今の一般的な日本国内で消費されている購買行動だということです。

その結果、ショールーム化戦略になってくるわけです。

「ショールーム化戦略」とは

例えば電気店であれば、冷蔵庫が30個も40個も置いてあると、そのスペースの賃料もかかりますし、管理する人も必要になって、いろいろなコストがかかってしまいます。

小売業のショールーム化というのは、例えば、ウィンドウショッピングした時に洋服を陳列してあったり、それからニトリさんのように、生活感のある部屋というモデルルームのようにショールーム化しています。

ああいうイメージで、「私たちの家はこういうちょっとシックな家がいいね、シンプルがいいね」とイメージをさせて、最終的にネットで購買をさせる戦略を私が勝手に「ショールーム化戦略」と名付けています。

自社通販サイトへの誘導戦略とショールーム化店舗への誘導戦略

ビッグカメラとかIKEAさんが今、自社ネット通販へ誘導していくことに取り組んでいます。

Amazonさんは逆にネットからショールーム化した店舗に持っていこうと逆の戦略をしています。

ショールーム化店舗のメリット

商品を見て購入が80%

日経新聞に載っていますが、店舗のメリットの1つ目は、商品は見て買うというお客さまが80%ですから、ネット通販だけではダメなのです。

商品を見ていただいて、使い方などをイメージさせるために、ショールームで陳列することが必要です。

商品を見せられると8割方は買っていきます。

在庫の圧縮

あえて在庫の圧縮をしていくメリットがあります。

店舗の倉庫に冷蔵庫を20個、30個置くとすると、とても広い場所が必要ですが、これを配送センターに委託をして、そこに全部置いてもらえれば在庫の圧縮になります。

ネット通販で予約が入ってから配送センターから配送するということです。

販売人件費の圧縮

商品の説明を求められるので、かなり専門的な知識を持った従業員を育成しないといけません。

メーカーの派遣社員もたくさんいますが、基本的には商品について聞かれたことを全部答えないといけません。

商品の説明をネットで文字で載せておくとか、口コミをたくさん書いてもらうような仕組みを作っておけば、それを読んで人が買ってくれるので、説明する販売員の人件費はカットできます。

配送の効率化

店舗の従業員が宅配便の送付状を書いたり、箱に詰めたり、配送するといったコストがかからなくなります。

配送業者に集中的に配送させていくと、一点集中で配送業務が効率化されることになります。

棚卸や価格改定の集中化

本部で集中的に価格を決め、例えば1,000円で売っていたものを980円に変更するときに、今は店頭の表示価格がデジタル化されているので、商品のICタグやバーコードも価格をすぐに変更できます。

販売員が値札を変えたりする必要が全くなく、一か所に集中させることによって効率化できるというメリットがあります。

店舗面積の縮小化

店舗面積の縮小化が一番大きなメリットではないでしょうか。

基本的に本部集中で発送するので、在庫を持たなくなり、店舗の縮小化によるコストメリットというのはとても大きいです。

ショールーム化するためのメリットはこのような感じでたくさんあります。

小売業以外でのショールーム化案

私なりにちょっと他業種のショールーム化にはどういったことがあるだろうと、ちょっと強引かもしれないけれど、考えて見ました。

現物を見に行くという消費者の購買行動の癖があります。

特に日本人は現物をまず見たいという購買の傾向があるので、小売業はうまくショールーム化戦略をとっていかないと、今後生き残っていけないと思います。

それ以外の業種、業態についてはどうでしょうか?

飲食業・店舗販売

飲食業とかエステとか物理的な店舗を構えて、サービスを提供しているような業態は店頭ディスプレイを活用できると思います。

今はまだ飲食店はどんぶり勘定で、店頭に値段を書いていないお店もすごく多いので、入るまで不安でしかたないということがあります。

店頭ディスプレイを動画化して、蝋で作ったようなあのまずそうなカツ丼などのサンプル陳列を取り払って、ショールーム化するのです。

設置面積があれば、今はテレビディスプレイもカメラも安いので、パソコンにつないで、素人でも例えば料理の作成実演をカメラやiPad やスマホで撮って動画化して、お客さまが美味しく食べている料理の動画を延々と店頭ディスプレイで流していくのです。

あるいは、元気に働くスタッフの紹介で、例えば、「ここで働いて5年になりますが、福利厚生も充実していて、社員に優しい会社で働きやすいです。」とか「こういう食の文化を改革していきたいです。」といった語りの動画などを店頭で流したらどうでしょうか。

本当に店舗の陳列はすごく大事になってくるので考えてみてください。

目に見えないIT業界やサービス業界

もう1事例で、IT業界とかサービス業界など目に見えない業界、例えば我々の社労士やコンサルの業界もそうですが、きちんと提供してくれるのかがよくわからない業界は、ネットで動画を作って、ディスプレイ化、ショールーム化して配信していけば差別化できるような気がします。

例えば、当社は給与計算を提供していますが、そのお客様の声を動画で撮影してきて、ホームページで発信したり、お客さまはサービスを受けて結果が出るまでサービスの質が分からないので、お客様のメリットを親切に説明していく動画をホームページで発信したりしたらいいかと思います。

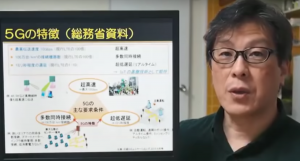

5G時代に向けてショールーム化の方法を模索する

2020年の4月から5Gという通信環境も速くて、大容量な環境が普及してくるので、今から企業も動画化や漫画化をして、文字を極力減らして、耳や五感で理解できるような仕組みをどんどん提供していかないと、時代に取り残されていくと思っています。

小売業に学んでショールーム化していく

飲食店舗のディスプレイ化も、ITやサービス業界も含めて、小売業の事例に学びましょう。

小売業は店舗で商品陳列していても売れない時代だとやっと気付きはじめたわけです。

Amazon さんの出現によって、QRコードをピッとやれば、すぐにネットを通して販売できるような仕組みをどんどん作っています。

ですから皆さんの業界もそれを見習って、ショールーム化していくにはどうすればいいかということを考えないとこれからの時代は生き残っていけません。

ショールーム化戦略ということをぜひ考えて導入していて画期的な仕組みを作ってほしいと思います。