弁理士 渡部 仁– Author –

新卒で特許事務所に勤務し、生粋の知的財産専門家として20年以上の実務経験を有しています。

2009年に現在の特許事務所を鎌倉に設立し、特許・商標・著作権を専門として地元企業の支援に力を入れています。また、IT・ソフトウェア・ビジネスモデルの特許に強く、特許権の侵害訴訟や外国での特許取得も取り扱っています。

鎌倉商工会議所専門相談員、知財総合支援窓口知財専門家などに従事し、地域の中小企業や行政に対する公的な支援にも数多く携わっています。

知的財産権は、事業を守るだけに止まりません。活用の仕方によって利益を上げる武器にもなり得ます。

すべてのお客様が知的財産を活用して利益を上げ、事業を大きく発展させるという目標に導くことこそが私の使命です。

人との信頼、関わり合いを大切にし、情熱をもって誠実な仕事を心がけて参ります。

記事をご覧いただき、自社の知的財産についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

経営者の皆様へ

私たちは、知的財産活用の知識をもつ特許事務所です。

私たちは、地元鎌倉に根ざした特許事務所として、商標登録を取得し鎌倉でブランドを育てる企業を支援しています。

地元企業とのつながりが密接であることから、鎌倉で活躍する企業が具体的にどのような取り組みを行ったか、その取り組みのなかで知的財産をどのように手当てしてきたか、どういう取り組みが成功事例につながり、どういう取り組みが失敗事例につながったのかなど、ビジネスで使える知的財産活用の知識を有しています。

地元企業を支援して得られた知識や経験をもとに、お客様の事業そのものがうまく循環することを最も大切に考え、よりよい循環が生まれるように知的財産権を手当てしています。

このことが、結果として、知的財産を活用してお客様の利益を高めることにつながると考えているからです。

【資格】

弁理士 特定侵害訴訟代理人

第一種電気通信主任技術者

情報処理技術者

【公的な役職 2016年6月現在】

鎌倉商工会議所専門相談員

横須賀市商工相談員

知財総合支援窓口知財専門家

神奈川県特許等取得活用支援事業知財専門家

島根県特許等取得活用支援事業知財専門家

川崎市中小企業サポートセンター知財専門家

神奈川産業振興センター知財専門家

神奈川県商工会連合会知財専門家

日本弁理士会関東支部神奈川委員会副委員長

日本知的財産仲裁センター事業適合性判定人候補者

日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人補助者候補者

【主な講演実績】

2014年 かわさき知的財産スクール 講師

2015年 かわさき知的財産スクール 講師

2015年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師

2016年 かわさき知的財産スクール 講師

2016年 神奈川県ものづくり技術交流会 IoTフォーラム招待講演 講師

2016年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師

-

覚えやすいブランドネーミングを構成する3つの要素と8つのチェックポイント

商品やサービスをブランドとして認知してもらうためには、まず覚えやすいネーミングを付ける必要があります。顧客は「見た目」、「読み方」、「意味」の3つの構成要素でネーミングを覚えます。この3つの要素をどのような観点から見てネーミングすれば良いか解説いたします。また、アウトプットしたネーミングをチェックする8つのポイントをご紹介します。 -

トランプの娘イバンカも遂に乗り出す〜中国で商標をパクられぬために出来ること

トランプ大統領の娘イバンカ・トランプが手がけるブランドが、中国で「イバンカ・トランプ」の名前で商標登録の許可をもらいました。中国では既に「伊万卡」「Ivanka」で商標登録が行われており、これに対する対抗策となります。同じように日本のブランド名が中国で真似されるのも多く見られます。これを防ぐにはどうしたら良いのでしょうか? -

ベッカム夫妻が子供の氏名を商標登録。日本でも同じことは可能?メリットはある?

元サッカー選手で、現在はモデルや実業家としても活躍するデビッド・ベッカムが、自分の子供達の名前を商標登録したことが話題となっています。果たして、日本でも同じように子供の名前を商標登録することは可能なのでしょうか?問題点や制限について触れながら、子供の氏名を商標登録するメリットの有り無しまで専門家が考察致します。 -

ブランドのネーミングを短くすべき理由〜短いネーミングの弱点とは?

心理学には「ワーキングメモリ」という概念がありますが、人間が一度に覚えられる文字は約6文字と言われています。よって、商品をブランドのネーミングと同時に顧客へ認知してもらうには、短い文字でネーミングをつける必要があります。ただし、短いネーミングには一つの欠点があります。以下、ご説明いたします。 -

よっちゃん食品「ゲソ(下足)の極み」で商標出願〜立ちはだかる4つのハードル

よっちゃん食品工業が、「ゲソ(下足)の極み」という商標を出願したとして話題になりました。今回のようなパロディ商標は審査の段階で4つのハードルが待ち受けており、これをクリアしたとしても、オリジナル商標を持つ会社との間でトラブルが起きる可能性をはらんでいます。パロディ商標はよく深慮した上で利用する必要があるでしょう。 -

磯丸すしを「外観パクリ」で訴えるや台ずしに果たして勝算はあるか?

すし居酒屋「や台ずし」などを展開するヨシックスが、磯丸水産で有名なSFPダイニング(東京都)を相手取り、同社が運営する「磯丸すし」の外観の変更、損害賠償を求めて提訴しました。日本でも例が少ない、店の外観を知的財産として起こった事件の背景にはコメダ珈琲が同じ問題で提訴し、一定の成果を上げたことが深く関わっていそうです。 -

「フランク三浦」と「マリカー」2つのパクリ騒動は何がどう違うのか?

フランク三浦が高級時計ブランド「フランク・ミュラー」と商標を巡り行われた訴訟で勝訴したのに対して、公道を走るマリカーは任天堂に不正競争防止法違反で訴えられ厳しい状況に追い込まれています。2つの事件は有名ブランドと商標や著作権を争う点で非常に似通っていますが、ここまでの結果は正反対となっています。2つの騒動では何がどう違うのでしょうか? -

任天堂から著作権侵害で訴えられた「マリカー」の対応が企業としてスベってる2つの理由

株式会社マリカーが、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、任天堂が損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。対してマリカーは、開き直りにも見える声明を発表しました。ただし、この対応は他社に対する2つの事情配慮にかけたものです。詳細を解説致します。 -

ビッグデータを駆使して将来取り扱う商品を先回りで商標登録せよ!

「将来取り扱う商品を先回りで検討し、これを見据えた商標登録を行う。」そんなことが出来たら最高だと思われませんか?日々変化し続ける市場ニーズに合わせて自社が将来どんな商品に取り組むか予測することは至難の業ですが、ビッグデータを活用するとこれが可能になります。ITの特許を専門とする弁理士・渡部さんからの報告です。 -

新たな商標登録の管理制度始まる〜市場ニーズに合わせ企業の負担軽減へ

特許庁が、同じ商標をあとから別の商品にも使ったりする場合に商標登録を管理しやすくできるよう、商標制度を整えることが報道されました。新制度では、市場のニーズに合わせて商標を使う商品が増えたりした場合に、今より管理しやすい仕組みとなることが検討されています。 -

知的財産による資金調達が更に簡単に!知財金融(ちざいきんゆう)って何?!

知的財産を金融取引に利用することで、銀行から融資を受けるような金融取引の一環行為を、「知財金融(ちざいきんゆう)」と言います。従来、知財金融において、知的財産は、担保価値のあるものとみなされてきましたが、現在ではビジネスにおいて収益を生み出せるかを表す「事業性評価」によって、その価値を評価されるようになっています。詳細を解説いたします。 -

商品のブランド化を図るならネーミングで必ず抑えておきたい2つの観点

自社の商品を業界のトップブランドに押し上げたい。そう考えていらっしゃる経営者にとって、ネーミングは重要な要素の一つです。良いネーミングを行うには「商標登録のしやすさ」「顧客に覚えてもらいやすい」という2つの観点が必要であり、更にこれをどう活かすかも重要となります。2つの観点の活かし方も含め、商標のプロフェッショナルが解説してくださいます。 -

任天堂「スイッチ」がライバルを突き放すため守るべき圧倒的な技術

3月3日に任天堂が待望の新型ゲーム機「スイッチ」を発売開始します。 同ゲーム機には任天堂の最先端テクノロジーが詰め込まれており、同社にとってまさに真剣勝負の大一番と言えるでしょう。本稿はスイッチの技術の中でも、技術視点で突出した分野に光を当てたいと思います。これを守ることができれば、任天堂が再度脚光を浴びる可能性が高くなると言える技術です。 -

JASRACvs音楽教室〜著作権巡る対決の法的な勝者はどちらか?

先週、音楽著作権の管理団体JASRACが、音楽教室から著作権料(演奏料)を徴収することを検討しているとの報道がありました。 これに対して、河合楽器やヤマハをはじめとする7つの音楽団体は訴訟も辞さない構えを見せています。著作権法の解釈でどのような食い違いが生じているのか?現行法における勝者はどちらか?わかりやすく解説いたします。 -

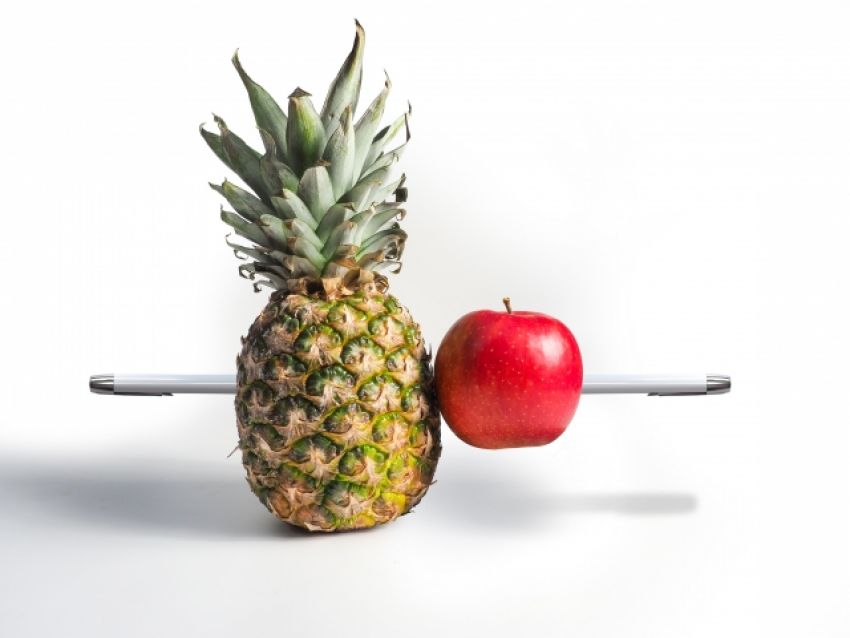

“PPAP”の商標を先に取られたピコ太郎に何か対抗策は無いのか?

ピコ太郎さんの「ペンパイナッポーアッポーペン」の商標が、全く無関係の第三者によって、先に商標出願されていたという報道がありました。商標制度の大前提は「最初に出願した人に商標登録を与える」ことですが、大切な名称を本来のビジネスに利用する気も無い第三者に奪われぬよう、何か対抗策は打てないのでしょうか? -

東京オリンピックでマスコットキャラクターを守る方法はこれだ!

1月17日(火)に、東京オリンピックのマスコットキャラクター選定の議論が始まったことが報道されました。マスコットキャラクターを選定する際に大事なのは、名称を他の先行商標にバッティングしないように決め、キャラクターを真似されぬように守ることです。これを実現するためにどのような権利を行使すればよいか?解説いたします。 -

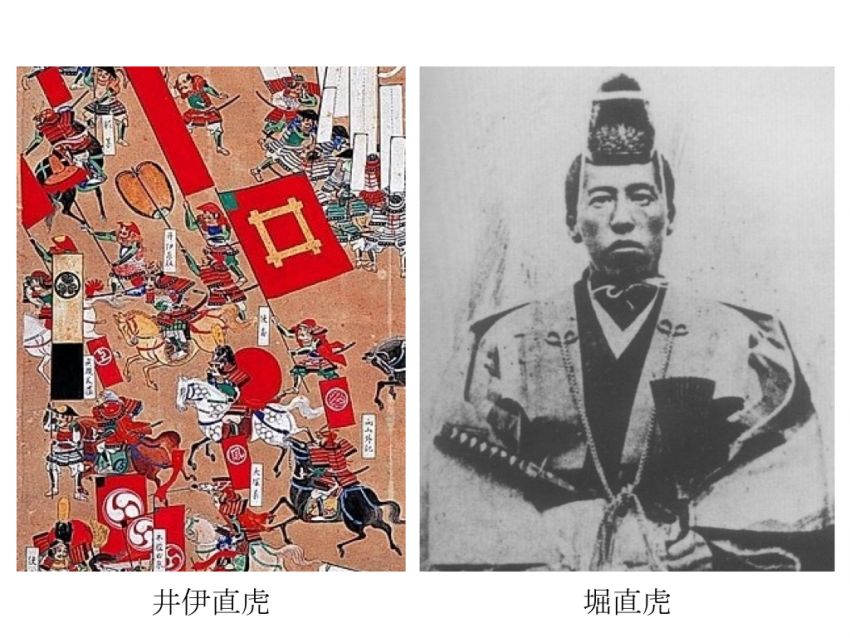

大河ドラマ「女城主 直虎」の「直虎」商標トラブルに学ぶ商標制度の大原則

NHK大河ドラマで今春放送開始した「おんな城主 直虎」にちなみ、「直虎」という商標が既に、長野県須坂市のみそ・醤油製造会社によって登録されており、舞台となる浜松市が「直虎」の名前をお土産品などに自由に使えず困るというトラブルが起こっています。今回のトラブルは使いたい商標を守る上で、誰もが知るべき商標制度の大原則を教えてくれます。 -

ミスドはなぜドーナツのデザインを意匠登録した?意匠登録のメリット

ミスタードーナツを運営するダスキンは、昨年の11月に「クレームブリュレドーナツ」という1種類のドーナツについて意匠登録を行いました。意匠登録とはどのような制度なのか?意匠登録を行うメリットは?という論点に触れながら、ミスタードーナツがなぜ1種類のドーナツについて、わざわざ意匠登録したのか考えます。 -

アッポーペンの同名で菓子と文房具の2商品が商標登録されたら勝つのはどっち?

あるところに菓子メーカーとして起業したAさんと、文房具メーカーとして起業したBさんがいました。Aさんはリンゴ飴にペンを付けて菓子で「アッポーペン」の商標を取得、Bさんはペンにリンゴ飴を付けて文房具で「アッポーペン」の商標を取得。両者は後日その事実をお互いに知ります。果たして勝つのはどちらでしょうか? -

クイズ「色で企業名を当てろ!」〜色彩のみからなる商標の現状

私達は時として、ブランド戦略の一環として、自分達の商品を美しく見せるために、商品の色に思考を凝らしますが、それを認知してもらうには、長い年月と圧倒的な販売実績が必要になります。これらの条件が整うならば、2015年に始まった「色彩のみからなる商標」を出願するのは一考です。既出願者を当てるクイズと共に、その現状もお伝えいたします。