編集部– Author –

-

【わかりやすく解説】インボイス制度が免税事業者・課税事業者に与えるデメリット

消費税が10%に引き上げられるまでおよそ1年あまりとなりました。これと同時に4年の経過措置を経て導入される予定なのがインボイス制度です。インボイス制度は免税事業者や同制度の登録を受けていない事業者が、消費税控除を受けられないというデメリットをもたらしますが、課税事業者にもデメリットをもたらします。 -

日南町の鳥取銀行・定期預金解約に見る地銀の八方塞がりな未来

日南町の鳥取銀行定期預金解約に見る地銀の八方塞がり 鳥取県日南町が、地元の地方銀行である鳥取銀行に預けていた町の預金約5億6千万円を全額解約し、別の金融機関に預け代えたことが話題となりました。 参考リンク:鳥取銀行の支店撤退に反発、日南町が... -

売上0円でも3カ月以上会社を維持できる資金を確保しよう【自社商品の下火で慌てないために】

自社開発した商品やサービスのブームになると材料の仕入れや従業員の増員、機械の導入などを行う事があります。しかし定番商品として販売維持できなかった場合、資金繰りが悪化し倒産ということもあります。売上が0円でも最低3カ月から半年会社が維持できる資金を確保する必要があります。 -

オークションサイトやフリマアプリで個人から購入した商品の正しい費用計上方法

ネットオークションサイトやフリーマーケットアプリなど、個人から商品を購入できるサービスが増えています。事業者の中には、事業で使用するものを購入するため、これらのサービスを使う方もいるかもしれません。ただし、先方が個人である場合、明細や領収書を発行してくれないことがあります。購入費用を費用計上するにはどうしたら良いのでしょうか? -

大塚家具に残された2つの資金調達手段〜借入と増資のメリット・デメリット

大塚家具の資金調達問題が報道紙面をにぎわせています。中小企業では、社長が自分のお金を入れることで当座をしのぐ方法がよくとられます。ただし、大塚家具のような大きな企業では、必要な資金も莫大です。借入と増資が具体的な手段として考えられますが、それぞれにどんなメリット・デメリットがあるのか解説いたします。 -

株式投資〜会社と個人どちらで運用したほうがオトクになるか?

日経平均株価はここ1年を見ても2万円を超える水準で推移しており、安定した高値を維持しています。株式を運用する場合に、個人口座と法人口座のどちらで運用するか悩んでらっしゃる方も多いかと思います。そこで本稿は、株式を運用する際に生じる、個人口座と法人口座それぞれのメリット・デメリットを提示いたします。 -

消費税10%に備えた2つの消費税・節税対策〜利益を増やし無駄を減らせ

2019年10月より消費税率が現行の8%から10%に上げられる予定です。今現在でさえ税負担が大きいのに、さらに増税されたら一体いくら納税しなければならないのか、戦々恐々としている経営者の方も多いのではないでしょうか?そこで本稿は、目前に迫る消費税対策を2つご紹介します。 -

一度目と二度目の不渡りの違い〜二度目の不渡りで会社は必ず倒産しちゃうの?

世の中ではよく、「一度目の不渡りは大丈夫でも、二度目の不渡りは致命的」と言われています。では、一度目と二度目の不渡りでは意味合いにどのような違いがあるのでしょうか?また、二度目の不渡りを起こした企業は本当に倒産せざるを得ないのでしょうか?不渡りを巡り、よく議論される論点について解説いたします。 -

あなたの会社が不採算事業から撤退するのを阻む5つの「撤退障壁」

撤退障壁とは、ある業界で競争している企業が、収益性が低い、あるいは、マイナス収益率で操業しているにも関わらず、その業界に留まらざるを得なくしている経済的、戦略的、感情的要因のことだ。どのような要因が私達が撤退を躊躇させるのか説明し、どうすれば撤退障壁から逃れられるかについても考えてみる。 -

金融機関からの借入をリスケ交渉する際の2つの具体手順・生じる3つの困難

突然のアクシデントによって、会社のキャッシュが旧ピンチ!もしもあなたの会社が借入を起こしているならば、金融機関とのリスケ交渉が待っています。リスケ交渉の具体手順、避けて通れぬ3つの困難をご紹介します。 -

中小企業による働き方改革の実施率は業績の好不調で約10%も変わる

「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しているニッポン。就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。そこで政府が打ち出した取組みが働き方改革です。ただし、業績の好不調で、中小企業に対する浸透度合いや受け止められ方は全く違うようです。 -

税務調査の実調率は30年前の約3分の1 2年連続で税務調査される確率は低い?

税務調査の実調率が30年前の約3分の1まで落ち込んでいます。2017年は3.1%の法人にしか税務調査が入っていません。100社に3社しか調査に入られないなら、二年連続で税務調査を受けることは無いのでしょうか? -

会社借り入れの借り換えを実施する2つのメリットと3つのデメリット

長年にわたり金融機関からの融資を利用していると、融資の借り換えを検討するあるいは金融機関から提案される、ということがあります。ただし、借り換えを行う際は、目先の資金繰りにとらわれず、長期的な展望で資金繰りや返済について考える必要があります。借り換えにどんなメリットとデメリットがあるのか解説いたします。 -

成人年齢が18歳に引き下げられると学生起業はより簡単で当たり前になる

2022年4月を目途に、成人年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられることが6月の国会で決まりました。今回の決定により、選挙権が18歳から与えられるようになり、18歳から各種契約の承諾者となれるなど、様々な変化が起こりますが、ビジネスの現場にはどのような影響が及ぼされるのでしょうか? -

“会社が俺”で“俺が会社”〜事業承継の際に経営者借入が大きな問題となる理由

事業承継の場面では、株式の購入代金や退職金の支払いについて話し合っていても、社長借入については、何の話し合いもなくスルーされてしまうことがあります。しかし、この社長借入にどう対応するかを考えていないと、将来、会社の財務に大きな悪影響を及ぼす場合があります。これを防ぐにはどうしたら良いのでしょうか? -

銀行が発行している仮想通貨MUFGコインに担保価値は付くか?

三菱UFJ銀行が、同行の発行する仮想通貨「MUFGコイン」について、その本格的な使用を目指し、来年にも10万人規模で実証実験を行うと報じられています。原則として、仮想通貨自体に銀行が資産としての担保価値を認めることは、現状では考えられません。しかし、「MUFGコイン」は銀行が発行する通貨であるため、例外的に資産価値が認められないのでしょうか? -

社員が株買取目指すも種銭不足〜株買い取り資金を金融機関から調達する3つの方法

将来の事業承継などを踏まえ、経営者から社員が会社の株式を引き継ぐ手続きは、相続発生の可能性を考えても早めに済ませておきたいものです。ただ、社員が自己資金で株式を引き継げればよいのですが、社員に株を買い取る十分な資産が無ければ、金融機関からの融資を考えなければなりません。社員はどのような形で金融機関から資金調達を行えばよいのでしょうか? -

事業承継で株式を現経営者から取得する社員の資金調達〜4つの方法

人手不足が深刻化する中、中小企業では事業承継を行う際に、親族に限らず優秀な社員に任せるというケースが増えています。ただし、社歴が長く、業績も悪くなかった会社であれば、株式の価値が相当高くなっている可能性があります。社員が自己資産だけで株を購入しきれないと、一度に株を譲渡するのがなかなか難しくなります。どのように社員は資金調達を行えば良いのでしょうか? -

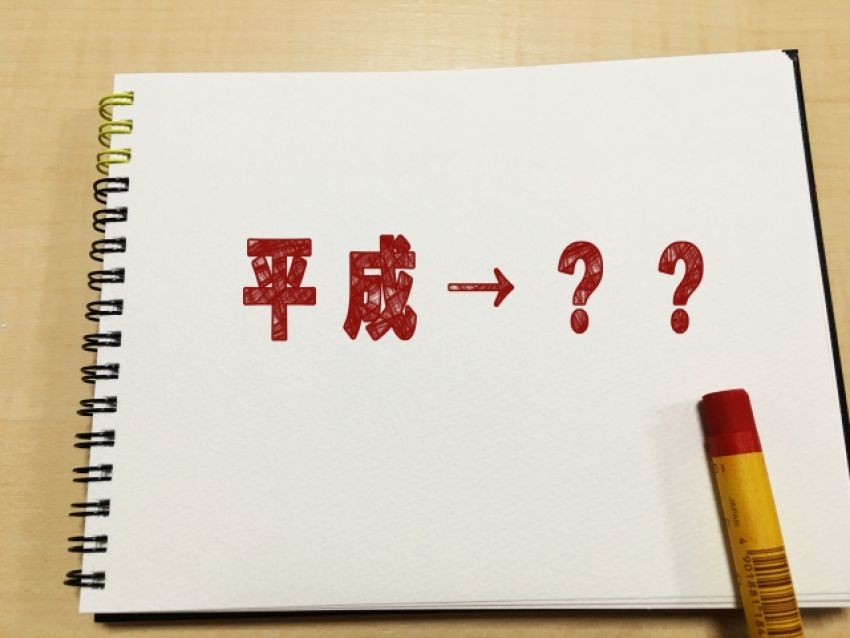

「平成」から元号が変わる際に企業の負担が想定される2つのコスト

平成31年4月30日をもって「平成」という元号が終わり、新しい元号へ変更となります。会社のデータやデータを処理・保管するシステムが、西暦のみというケースは少ないため、使用するサービスやシステムに大規模な修正作業が発生する可能性が高まっています。「平成」から元号が変わる際に企業の負担が想定される2つのコストをご紹介します。 -

経験豊富なIT系副業ワーカーを紹介してくれるサービス「シューマツワーカー」

ピンポイントの技術だけ試してみたいのだが、人を1人雇うほどのボリュームではない。新たにIT分野でサービスを始めようと思うのだが、最初のうちは完全雇用にリスクがありすぎる。そんな悩みを抱えている経営者の方にオススメしたいのが、IT分野に豊富な経験を持つ副業ワーカーを紹介してくれるサービス「シューマツワーカー」です。